粉末として目的物を取り出す時や、または溶液から不溶物を取り除く時など、実験においてろ過は日常的に行われているかと思います。

ヌッチェや桐山ロートへろ紙を乗せて…と何気なく実験室に置いてあるろ紙を使っている方も多いでしょう。

たかがろ紙といえど、正しい使い方がありますし、目的・用途によって最適な種類があります。

既にご存知の方も多いと思いますが、より良い実験のために、ろ紙にまつわる情報をまとめてみました。

1.ろ紙の裏表

見た目には分かりませんが、ろ紙には裏と表があります。

一番分かりやすいのは、購入時の箱を開けた時に上を向いているのが「表面」です。

(側面から開けるタイプの箱の場合は、箱の正面を上に向けた時、ろ紙の表面も上を向いています。)

箱を捨ててしまったり、丸ごと取り出してしまったりした場合には、目の粗い、ザラザラした面が「表面」です。反対に、裏面は目が細かくてツルツルしています。

(ろ紙の種類によっては区別がつきにくいことがあります。)

裏表を知っておくことには大事な意味がありまして、表面を「液体を注ぐ側」、裏面を「液体が抜けていく側」に向けるのが正しい使用法です。通常のヌッチェや桐山ロートなら、上が表面、下が裏面というわけです。

まず目の粗い表面で大きめの粒子を止め、すり抜けた小さな粒子を目の細かい裏面でキャッチするという仕組みであり、目詰まりが減って効率的にろ過が行えます。 (目的物をほんの僅かも取りこぼしたくないために、あえて逆向きに使用するという話も聞いたことありますが…そこまで無理しない方が賢明では、と個人的には思います。)

2.ろ紙の規格

5CとかNo.2とかパッケージに書いてあるものが、ろ紙の規格です。

JIS P 3801に基づいて決められています。

JIS K 8085 アンモニア水(試薬)

JIS K 8102 エタノール (95) (試薬)

Advertisements

JIS K 8142 塩化鉄 (III) 六水和物(試薬)

JIS K 8155 塩化バリウム二水和物(試薬)

JIS K 8374 酢酸鉛 (II) 三水和物(試薬)

JIS K 8951 硫酸(試薬)

JIS K 8962 硫酸カリウム(試薬)

JIS P 8101 溶解パルプ試験方法

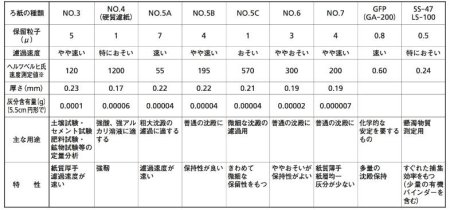

桐山ロートでお馴染みの桐山製作所様HPの表も分かりやすいです。

大きな違いは保留粒子径(≒孔径)であり、ろ過する固体の粒子けに応じてろ紙の規格を選択することになります。

保留粒子径の小さいろ紙(1μmの5Cなど)を選べば、最もロスがなく目的物をろ過出来るわけですが、ろ過速度が遅くなってしまう可能性があり、ひどい時は詰まってしまってろ過が止まってしまいます。

なかなか見極めは難しいですが、再結晶により得られた懸濁液であれば、No.2(保留粒子径5μm)でも十分です。

工業プロセスでもろ過を行いますが、保留粒子径5μmが良く使われます。

ろ過速度に時間を要することは、生産コストの増大を意味しますので、よりシビアにろ紙を選定する必要があります。

よって、プロセス化学では、実際に製造で用いるろ紙規格を把握し、同じ規格のろ紙で実験を行われています。

以上、ろ紙の表裏と規格についての内容でした。