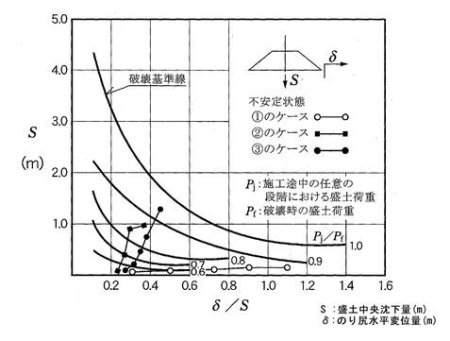

1)S-δ/S管理図(松尾・川村の方法)

松尾・川村の方法は、盛土中央沈下量Sとのり尻水平変位量δ/盛土中央沈下量Sの関係を用いる方法であり、盛土施工全期間に渡って地盤の挙動を把握するのに有効な方法である。S-δ/S管理図(例)を図6.5.3.2に示す。

盛土施工に伴い地盤の水平変位が大きくなると、軌跡が右側に向かい、破壊基準線に近づく。逆に沈下が先行すると、軌跡は基準線から離れて左上ヘと向かい安定状態となる。この管理図を用いた場合、以下のケースに該当すると不安定状態とみなされる。

①δ/S≧0.6

②Pj/Pf≧0.8で、軌跡が急に右に動いた場合

③δ/S≧0.1で、Pj/Pf≧0.9

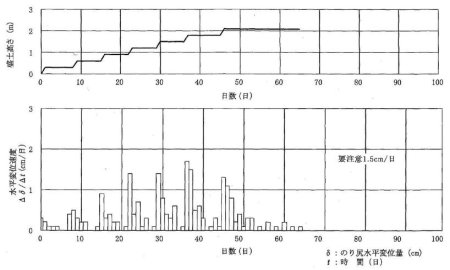

2)Δδ/Δt法(栗原・高橋の方法)

栗原・高橋の方法は、法尻水平変位量δの速度に注目した方法であり、のり尻の水平変位速度△δ/Δt(cm/日)がある一定の値を超えると、基礎地盤が不安定または破壊につながることから、簡便に定量的に破壊の兆候を知ることができる管理方法である。Δδ/Δt法による管理図(例)を図6.5.3.3に示す。

この管理法では、△δ/Δt≧2.0cm/日をなると不安定な状態とみなされる。また、1.5cm/日≦△δ/△t≦2.0cm/日の範囲を要注意ゾーンとし、盛土の施工速度を遅くするなど慎重に施工する場合がある。

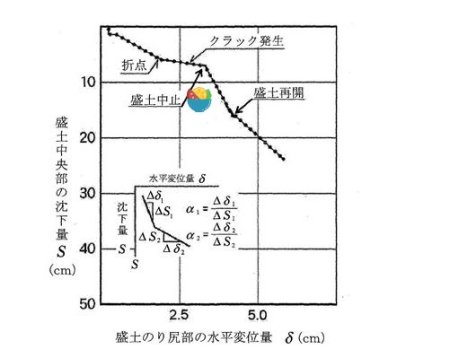

3)S-δ管理図(富永・橋本の方法)

富永・橋本の方法は、盛土中央沈下量Sとのり尻水平変位量δを用いる方法であり、圧密変形とせん断変形のバランスが容易に分かり、破壊の兆候を比較的早い時期から読みとれる特長を持っている。S-δ管理図(例)を図6.5.3.4に示す。

上載荷重が小さく地盤が比較的安定な時期では、S-δの勾配はα1であり、盛土施工を行い地盤が不安定化すると、勾配がα2へ変化する。α1に対するα2の変化量をもって管理を行う。この管理図を用いた場合,以下のケースに該当すると不安定状態とみなされる。

①α2≧0.7

②α2≧α1+0.5