NEXCO基準のニューマーク法にて、地震応答解析する際の地震波の入力方法についてまとめています。

・盛土底部に地震波を入力することになっている。

・地震波形は地表面波形(道路橋示方書)を用いる。

・複雑な地形等の場合には地表面波形を基盤まで引き戻して地震応答解析を行う。

実際の解析では

・基盤から地震波形を入力する。

・入力する地震波形は、地表面波形(道路橋示方書等)を用いる。

・地震波形は、基本的にⅠ種地盤用のものを用いる

・地震波の引き戻し解析は、出来る限り行わない。

1)盛土底面がⅠ種地盤の場合

・基盤を地表面と見立てて、地震波形を入力する。

・入力する地震波形は、Ⅰ種地盤用を用いる。

・基盤から盛土底部の区間で若干の減衰あり。

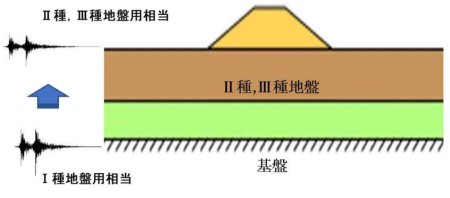

2)盛土底面がⅡ種,Ⅲ種地盤の場合

・基盤を地表面と見立てて、地震波形を入力する。

・入力する地震波形は、Ⅰ種地盤用を用いる。

・基盤から盛土底部の区間で減衰し、Ⅱ種,Ⅲ種地盤用相当の地震波となる。

・減衰により、高周波数成分が小さくなり、低周波数成分が増幅される。

3)引き戻し解析を実施する場合

・地表面から基盤に向かって逆方向に地震応答解析(引き戻し)を実施する。

・地震波形は地盤種別のものを用いる。

・引き戻し解析でも求めた基盤での地震波形にて地震応答解析を実施する。

・引き戻した地震波形はⅠ種地盤用相当となる(ただし、高周波成分が増幅され過ぎる可能性がある)。

・なお富士通FIPでは、引き戻し波の作成にはLIQUER(解析コードはSHAKEとYUSAYUSA)を薦めている。