Advertisements

道路盛土です。圧密試験の数量が圧倒的に不足していることから、いろいろこねくり回して、圧密特性を作成しました。

解析精度に自信がないこともあり、後日試験盛土にて実証しています。

なお、この業務は技術士試験の経験論文のひとつです。

高度な専門技術を駆使しした業務でなく、ないないづくしのなかで、実務に耐える結果を出す工夫をしただけですが、試験に合格したんだから、高度な専門技術だったのかもしれません。

(1)概要

○検討方法 :沈下量はe-logp、圧密時間はCvによる方法。通常の圧密解析。

○土質試験所 :某国国立土質試験所

○解析ソフト :DECALTO(富士通FIP)

○解析ソフト :DECALTO(富士通FIP)

○解析断面 :土工部 :15断面

橋台取付 :11橋(22断面)

水路・道路ボックス:14断面

○成 果 :英語版、フランス語版

○成 果 :英語版、フランス語版

○地層線 :地質専門の技術者に依頼

○土質定数 :圧密特性を設定するのに工夫が必要であった。(ここがテーマです)

○土質定数 :圧密特性を設定するのに工夫が必要であった。(ここがテーマです)

(2)圧密の基本

○圧密沈下とは

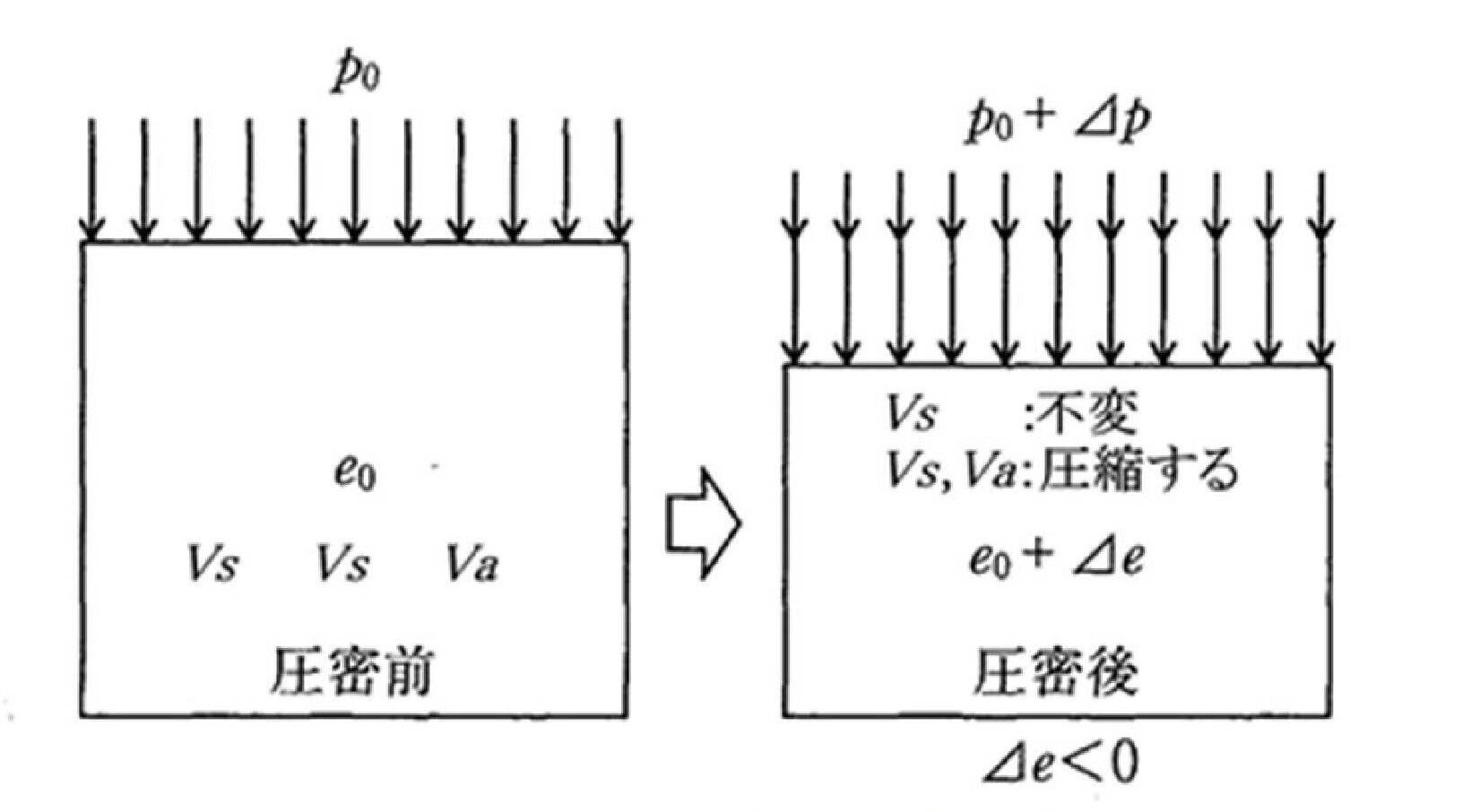

荷重増分による間隙比の変化(圧縮)。圧縮には時間が掛かる。

間隙比e=(水の体積Vw+空気の体積Va)/土の体積Vs

○圧密沈下解析に必要なデータ

荷重pの変化による間隙比eの変化と、圧密沈下が終了する時間

前者はe-logp曲線、後者はCv-p曲線である。(これをモデル化かつ量産する)

(3)圧密特性設定(e-logp曲線) 1)圧密試験データ ←少ないデータを使う工夫が必要

圧密試験は、約50供試体ほど実施した。

しかし、私が着任したときに、20データしか揃っていなかった。

電子データではなく、手書きの紙のグラフしかない状況だった。

データが少ないため、全長120kmの全検討断面でこれらの圧密試験

結果を適用した。

これらの問題の原因には、某国の契約社会がある。

・試験結果の遅滞は、納期を契約書で設定しなかったため。

Advertisements

・成果が手書きのグラフのみとなったは、データシートの納品を契約しなかったため。

契約し直したため、「pc値」と「pc付近のCv値」は、かなり遅れて私の元に届いた。

2)e-logp曲線(1) ←少ないデータを使い回す工夫

グラフの点を読み取り重ね合わせた結果。

この結果を含水比でグループ分けする。

それぞれの試験のe-logp曲線グラフが、土質試験所からファックスで事務所に送られてきました。

まずは数値化すること、結果を比べるこということで、デジタイザーでグラフ化したものがこのグラフです。

これだけのデータで、全区間の圧密沈下解析をするためにいろいろと工夫しました。

3)e-logp曲線(2) ←少ないデータを使い回す工夫

土工指針では含水比とe-logpの関係が示されている。それを準用して、 現地の圧密試験結果を

①含水比w=0~20%、

①含水比w=0~20%、

②含水比w=20~30%

③含水比w=30%~

③含水比w=30%~

と区分した結果、含水比とe-logpには良好な関係が見られた。

・圧密沈下解析に用いるe-logp曲線は、含水比により区分して設定した。

・各含水比の範囲での代表e-logp曲線を設定し、圧密沈下解析に用いた。

含水比毎に区分する手法に気が付いたのは良かったですが、それの根拠が道路土工からです。

日本での事例なので、適用してよかったのかアウトであったのかはよくわかりませんが、

現地における圧密解析実施の目途がたちました。

含水比毎に区分する手法に気が付いたのは良かったですが、それの根拠が道路土工からです。

日本での事例なので、適用してよかったのかアウトであったのかはよくわかりませんが、

現地における圧密解析実施の目途がたちました。

代表e-logp曲線を圧密沈下解析に適用するために、圧密降伏応力pcを修正する

必要があった。

必要があった。

・近傍のプレッシャーメータ試験結果から各粘土層の圧密降伏応力pc を設定した。

・その後、各粘土層で設定したpcに合うようにe-logp曲線を平行移動させて完成

させた。

させた。

深度3m毎にプレッシャーメータが実施されている。

プレッシャーメータ結果のPfと、圧密降伏応力pc には相関性が認められ、

Pc=Pfの関係があるとされる(カナダでの文献より)。

Pc=Pfの関係があるとされる(カナダでの文献より)。

今回は安全側の設計とするため、Pc=2/3Pfで解析を実施した。

日本でも、孔内載荷試験の降伏圧力pyと圧密降伏応力pcには良好な相関関係が認められています。

pc=py

です。この関係は世界レベルで周知されている関係なんですね。

(4)圧密特性設定(Cv-p曲線) ←圧縮に掛かる時間の設定

・圧密係数は以下に示すグラフ(日本の文献)から設定した。

・含水比が40%より小さいことから、正規圧密領域では

Cv=5×10-3cm2/sec

=430 cm2/dayとした。

・過圧密領域では沈下に時間遅れがないよう、Cv=1500 cm2/dayとした。

自分がこのプロジェクトを達成できたことに誇りを感じています。データが足りなくて手書きとファックスの状況だったにもかかわらず、技術的な精度を確保することができました。これは私だけの貴重な経験であり、日本のビジネスではあまり経験できないことだと思います。困難なプロジェクトでしたが、そこから多くのことを学びましたし、成長する貴重な機会でもありました。自信を持って未来の挑戦に立ち向かい、得た知識と経験を活かしていきたいと思います。皆さんのサポートに感謝します!