Advertisements

ヨウ素でんぷん反応と言うと、でんぷんを含む物質にヨウ素液と触れさせることで赤紫-青紫色を示す現象です。この仕組みについて記事を書きます。では、それぞれの構造や内容について見て行きましょう。

ヨウ素液

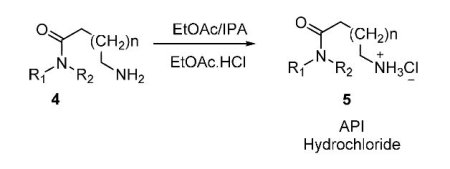

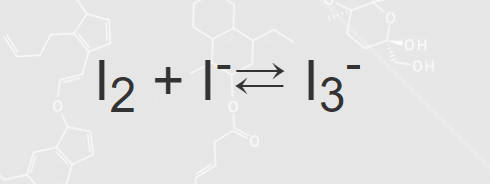

ヨウ素液は、ヨウ化カリウム水溶液に固体のヨウ素を溶かしたものです。固体のヨウ素は水にはあまり溶けませんが、ヨウ化カリウム水溶液には良く溶ける性質があります。次の反応により固体のヨウ素は溶けます。

ヨウ素分子はヨウ化物イオンと結合することができます。その構造は直線型と予想されています。

ヨウ素分子はヨウ化物イオンと結合することができます。その構造は直線型と予想されています。

でんぷん

でんぷんとは、(C6H10O5)nで表される多糖類を言います。多数のα-グルコースがグリコシド結合によって重合した天然高分子です。グリコシド結合とは、糖分子に関する脱水縮合によって形成された共有結合を指します。グルコースならば、OH基同士が脱水縮合してできたグルコース同士をつなぐOの部分を指します。重要なのは、α-グルコースが直鎖状に重合している部分は水素結合によりらせん構造をとっていることです。

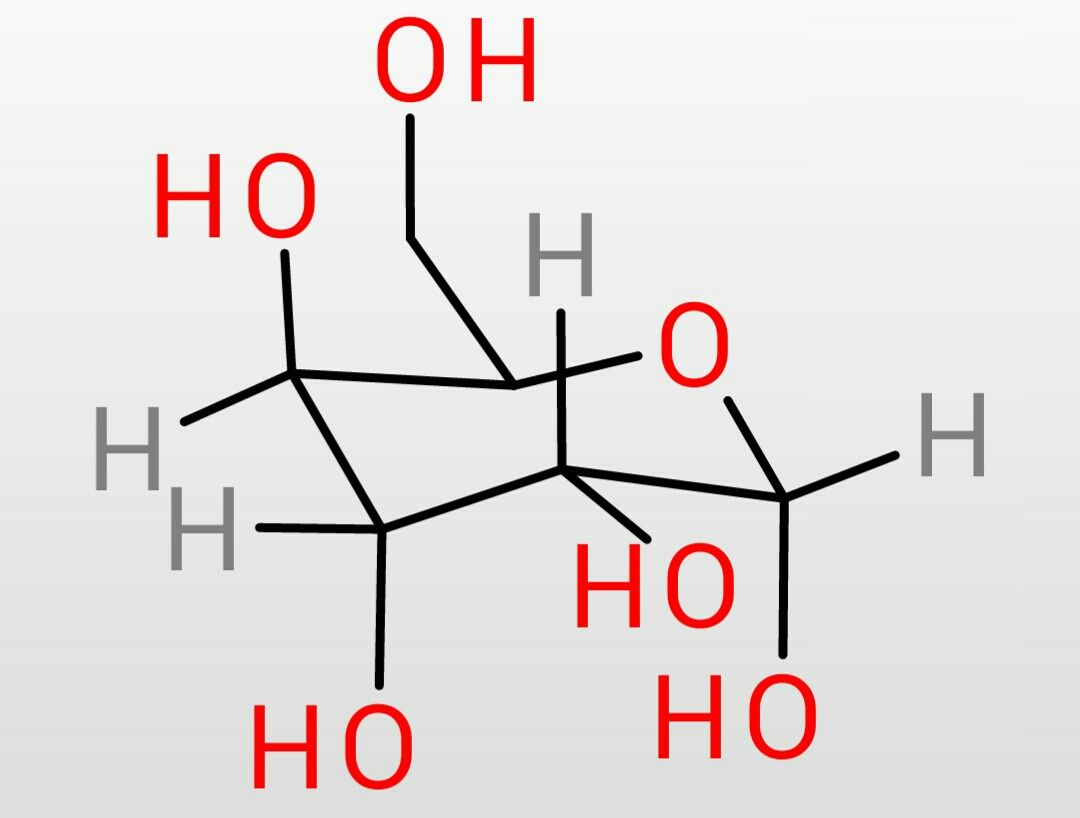

こちらがα-グルコースの構造です。

こちらがα-グルコースの構造です。

このらせん構造の中にヨウ素分子が取り込まれて呈色するのがヨウ素でんぷん反応になります。このように、一方の化合物によって作られた空間の中に小さな分子等が取り込まれ、共有結合によらずして安定な物質として存在しているものを包摂化合物といいます。

ちなみに過熱するとヨウ素分子とα-グルコースは分離し、呈色しなくなります。また、冷却することで再度、包摂化合物を形成し色を呈色するようになります。これは、過熱により水素結合が切れたり、自由回転が起こりやすくなることでらせん構造が保てなくなるからだと考えられます。

色に関しては、極大吸収波長は650 nm程度で橙-赤色です。その補色はだいたい青紫となります。

包摂化合物という物質にすごく興味が湧きました。