「廊下係数」

そこで知っておくと便利なのが「廊下係数」

は延べ面積÷主要室(あるいは居室)をいいます。

ここでいう主要室とは、居間、食事室、夫婦室、子供室、応接室、書斎、客室等をいいます。

参考までに非主要室とは、台所、水回り、納戸、押入、床の間、玄関、階段等をいいます。

そして、これを知っておくと設計方針を立てやすくなります。

廊下係数「1.6」・・・ギリギリ。収納・水回り・交通スペース最小。設計に工夫を要す。

廊下係数「1.8」・・・普通。収納・水回り・交通スペースにゆとり。

廊下係数「2.0」・・・ゆったり。余裕の生活イメージがないと間延びするおそれあり。

以上をまとめると・・・

①問題文で示される要求室の適宜面積のうち、主要室を自分で設定(仮定)し、これらの合計面積に廊下係数を乗じます。

②次に、問題文で指定されている建物の延べ面積の範囲の中間値程度を建物全体のボリュームとして抑えておきます。

③非主要室=②で求めた面積-①で求めた面積

③のボリュームが分かれば、問題文で要求される非主要室の各面積を仮定することができます。

まずはこの廊下係数を自由に扱うことができるようにならなければなりません。

それが出来れば上記の手順の他に、自分がやりやすいように応用が利くようになります。

実際の運用は機会を別に検証したいと思いますが、木造の設計製図試験では面積を坪で扱うと非常に便利であることも触れておきたいと思います。これについては使っていけば分かることなのでここでは詳細は省略します。

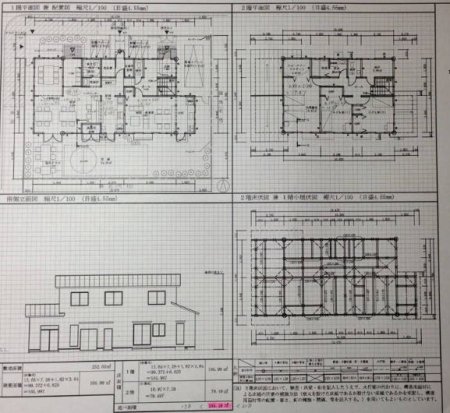

前置きが長くなりましたが、上記の考えを平成22年度の設計製図課題で検証してみました。

が、この課題・・・レストラン併用住宅のため、解答例を見ても分かりますが、異様に廊下が少ないです。上記で紹介した廊下係数(1.6~2.0)は専用住宅の数値として理解しておくと良いと思います。

これらを踏まえて、解答例から廊下係数を割り出してみると

延べ面積(185.48㎡=56.20坪)÷主要室面積(119.63㎡=36.25坪)=1.55

やはり廊下係数1.6を切っています。課題に応じて廊下係数の目安を学習しておく必要があることが分かると思います。

今年度は専用住宅が課題であることから、1.6≦廊下係数≦2.0を目安にしておくと良いと思います。

ちなみに、平成22年度の非主要室の面積を拾ってみると43.83㎡=13.28坪 でした。

応用として次の視点を備えている人もいます。

延べ面積÷(主要室面積+非主要室面積)=真の廊下係数

56.20坪÷(36.25坪+13.28坪)=1.13

非主要室の面積も抑えることが出来れば、純粋に廊下、ホール程度のボリュームを廊下係数として把握できるようになります。これは一級建築士試験でも使える手法です。