Advertisements

今回は此れに 39.3~39.8MHzを足して 50.0~50.5MHzを作る算段です。

得意な Si5351aを使って上記の周波数帯をつくり、これまた得意なダイオード DBMを使えば朝飯前の仕事?です。

少し心配なのは 40MHz前後で使った場合の Si5351aのスプリアス特性です。

半年程前に 39MHz以下で実際のトランシーバの VFOで使った時はスプリアスが -50db以下でしたが今回はどうでしょう?

そして Si5351aの CLK0--CLK2間のアイソレーション問題があります。

此方はイザトなれば2個の Si5351aを使えば良い訳ですが・・・

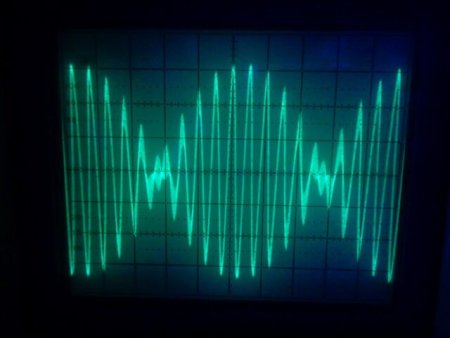

と云う訳で取り合えず 39.3~39.8MHz間のスプリアス実験をしました。

結果は否・否・否です、特に 40MHzに近づくと悲惨です。

余りの酷さに確かな数値を忘れました。「え~、此処に DDSVFOを使うのか~」 ヤダよ~です。

やはり 40MHzに近づくと此の発振器は使いモノにならないか!

でも 20MHzまでは高調波は出るけど、ほぼ完璧なのに

矩形波ゆえの奇数倍高調波は沢山出るけれど

う~ん、20MHzの第2高調波を使う手はないものか?

ウジウジしてても始まりません、此処は直ぐに実験します。

2逓倍に限定するならば(当に今回)ダイオードを2個使った共振回路を持たない両派整流型回路があります。

回路も簡単なので直ぐに実験しました。

でも基本波も含めて出力が殆ど出ません!

色々なダイオードを試しましたがダメです。

困り果てて、基本に戻って考えてみます。

其処で紙に両派整流型のマンガを鉛筆で書いて悩んでいました。

例のサインカーブの下側がダイオードの働きで上側と並んでポコポコ出る筈です。

・・・でも出ない、上側も出ない。何でだろう・・・

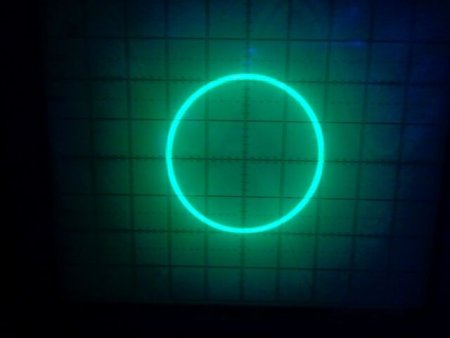

オシロで波形を見ても殆ど1本線です。

しかしオシロを繋いだ瞬間に其の1本線が激しく上下します。

何だこりゃと呟きながら直流レンジにして見ました。

すると見事な直流が観測されます。

此処でヤッとボケ爺さんが反応しました。

「此の回路は綺麗な矩形波で駆動すると直流が出力されるのだ~」

・・・いや、解ってしまえば当たり前ですがね!・・・

今更ローパスフィルタを入れるのは嫌ですから、Cxと云うコンデンサ1個で済ませたすったもんだ回路。

私的には大発見回路です。

因みに Cx値は実際の第2高調波レベルを見ながら調整しますが、かなりブロードです。

入力周波数にも由りますが今回は 470pFがベストでした。

後はお決まりの BPFを通り 2SK241で軽く増幅して 10mW前後にしています。